Si, comme Adèle Bréau – et comme moi – vous étiez ado dans les années 90’, vous avez forcément passé des heures à renifler (et à manger peut-être ?) ces petits pots de colle mutlicolores au doux parfum d’amande amère.

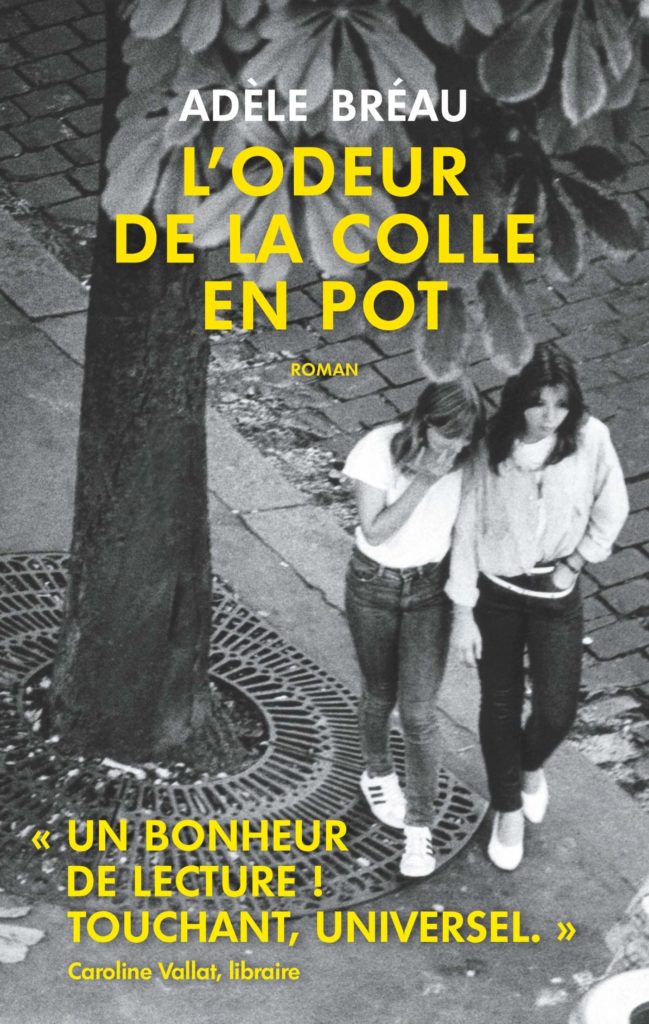

Madeleine de Proust au même titre que les parfums Eaux Jeune, le gloss Debbie goût chewing-gum, la souris Diddl ou le « Téléphone Secret », les pots de colle Cléopatra ont inspiré à Adèle Bréau un roman qui nous invite à replonger avec délice dans les nineties. Avant que vous ne fassiez, vous-aussi, connaissance avec Caroline, son héroïne et sa famille, nous sommes allées à la rencontre de l’auteure, également rédactrice en chef du site elle.fr. Une interview pleine de jolis souvenirs.

L’Odeur de la colle en pot est une nouvelle histoire après votre première trilogie. Faire connaissance avec de nouveaux personnages était stimulant ou effrayant ?

C’était très excitant ! D’autant qu’après trois tomes, plus de 1200 pages et les dizaines de personnages, j’avais vraiment très envie de m’atteler à l’écriture d’une nouvelle histoire, avec peu de protagonistes, dans laquelle les rebondissements et les intrigues entrecroisées auraient moins de place que les caractères et les émotions des héros. Prendre le temps pour Caroline, l’héroïne de L’Odeur de la colle en pot, et sa famille, a été un vrai bonheur.

Quelle est la part autobiographique de ce roman ?

Il existe, je pense, toujours une part autobiographique dans ce que l’on écrit. Pour autant, ce ne sont pas les sujets qui semblent le plus personnels qui le sont le plus. J’ai eu 13 ans en 1991, et c’est aussi l’année où mes parents ont divorcé. En revanche, je n’ai pas vécu cette séparation comme l’a vécue Caroline. On part d’une base structurelle à laquelle on ajoute une multitude de petits éléments que l’on puise un peu partout, chez des amis, dans des anecdotes qu’on vous raconte, des réactions que l’on observe chez les autres… La séparation des parents de Caroline pourrait être celle que de nombreuses personnes ont vécue quelle que soit l’époque. C’est ce qui rend, je pense, le livre universel, au-delà de la décennie durant laquelle elle se déroule.

Justement, depuis quelques temps, on constate un véritable reghain d’amour pour les nineties. Comment l’expliquez-vous ?

C’est une décennie très particulière et c’est d’ailleurs pour cela que je l’ai choisie. Les années 90, c’est l’avant-95, et donc avant Internet, les premiers portables, la possibilité de se joindre partout, tout le temps, de manière individuelle et plus collective comme lorsqu’on avait encore une ligne pour toute la famille, six chaines de télévision hertzienne et des vinyles que l’on écoutait en entier parce qu’on ne pouvait pas zapper facilement. Et puis c’est l’après-95, l’accélération du temps, l’info en continu, la profusion, le sexe accessible en un clic, les textos, les ados qui peuvent communiquer avec le reste du monde, sans que leurs parents puissent filtrer. Caroline est de cette génération-là, qui aura connu l’avant et l’après. La nostalgie vient de cette génération qui, si elle apprécie les progrès évidents apportés par ces nouvelles technologies, se souvient néanmoins avec mélancolie d’une époque plus lente, plus naïve sûrement, associée à beaucoup d’objets pop devenus cultes.

Est-ce que cet effet de mode a inspiré ce livre ?

Le point de départ était vraiment le regard d’une adolescente sur le monde des adultes. Le fait que ceux-ci pensent toujours que leurs enfants ne voient rien, qu’on peut tout leur cacher alors que c’est exactement le contraire. Ensuite, j’ai des influences absolument assumées qui sont La Boumet Diabolo menthe, qui racontaient des époques antérieures. Je voulais évoquer mes années 90, sans volonté de surfer sur un « effet de mode ». En revanche, je trouve très chouette que de nombreux domaines artistiques convergent vers cette même envie, preuve que tout n’était pas à jeter dans cette décennie qui a été si longtemps décriée. Même le jean neige revient : et ça, franchement, ce n’était pas gagné (rires)!

Êtes-vous nostalgique ?

Oui et non. C’est une période où l’on parlait peu. Les parents de Caroline sont parmi les premiers divorcés. A cette époque, on n’avait pas appris aux adultes comment raconter une séparation à leurs enfants. Tout était dans le tabou. De nos jours, de nombreux livres abordent cette question, les enfants sont parfois suivis par des professionnels, les parents accordent beaucoup d’importance au dialogue. C’est un réel progrès. Malgré tout, je suis nostalgique d’un temps où l’on s’ennuyait. Où l’on pouvait passer un mercredi après-midi entier à regarder la pluie tomber en écoutant Mylène Farmer, plutôt que de chercher à tout prix à combler cet espace en tapotant sur un portable, en faisant 1000 activités, en zappant d’une conversation à un lecture de news, à un check de feed Insta. Je dis ça aussi pour moi, je suis la pire des addicts (rires). Il faudrait faire des « 90’s retraites » (rires) !

Le parallèle avec la fille de Caroline dans l’épilogue est-il une critique de notre société over connectée ?

Je suis partagée. C’est très réac d’avoir cette position complètement anti-digitale à la Beigbeder, d’autant que c’est le milieu dans lequel je travaille. Cependant, lorsqu’on sait que les cadors de la Silicon Valley interdisent les écrans à leurs enfants et que l’on comptabilise le temps souvent passé – perdu – à zoner sur son smartphone, on se pose des questions. Je pense que comme souvent, on découvre la connexion avec enthousiasme, on n’a pas de limite, on y va à fond, trois heures, six heures par jour. Jusqu’au moment où l’on se dira que des règles s’imposent. D’ici quelques années, j’imagine que chacun se retreindra d’une certaine manière, en s’imposant un temps de connexion maximale par jour, par exemple. Parce qu’on est quand même en mode totalement yolo (you only live once, ndlr.), non ?

J’ai remarqué une certaine musicalité, un rythme dans votre roman. La forme est-elle aussi importante que le fond ?

J’essaye – j’espère – d’avoir un style à la fois syntaxiquement et stylistiquement joli, fluide, tout en y ajoutant ici et là des mots du quotidien, des chutes plus orales que classiquement admises. Bref, de faire une sorte de mix and match que j’espère agréable. Pour L’Odeur de la colle en pot, dont la narratrice est une jeune fille de treize ans, ça collait. Et ça a donné lieu à des phrases sans doute plus courtes, simples, qui ont créé une musicalité particulière.

La bande-son de votre adolescence en trois chansons ?

« Ainsi soit je » de Mylène Farmer, « Sunday bloody Sunday » de U2 et « It ain’t over till it’s over » de Lenny Kravitz.

Caroline vit aussi intensément les ‘anecdotes’ de sa vie d’ado que les drames d’adultes qu’elle traverse. Cette tendance à dramatiser est-elle plus propice aux filles ? Est-ce cela qui vous a fait choisir une héroïne plutôt qu’un héros ?

Je ne pense pas qu’elle soit davantage l’apanage des filles. En revanche, elles sont certainement plus enclines à verbaliser leurs réactions, même en dialogue intérieur. La faute à une éducation encore trop genrée. J’ai deux fils, et j’espère leur apprendre qu’ils ont le droit de pleurer, d’être émus et de mettre des mots sur leurs ressentis sans avoir à tout intérioriser.

L’épilogue laisse supposer d’une suite aux aventures de la petite Caroline, mais également à l’histoire de Caroline adulte. Peut-on l’espérer ?

J’avoue que ça n’était pas du tout prévu : j’en avais marre des suites. Encore une fois, à l’heure actuelle, tout a une suite ! Mon fils à qui j’avais fait regarder Rabbi Jacob me demande il y a quelques jours de cela : « Et il est bien, le 2 ? » C’est fou, non ?

Cela dit, j’ai vraiment très envie de savoir ce qui leur arrive à tous… Alors pourquoi pas ?

Quelle adolescente étiez-vous ?

Une fille mal coiffée qui rêvait d’une doudoune Chevignon et ne pensait pas une seconde à l’avenir si ce n’est au lendemain ou à la prochaine soirée. Bref, une ado des années 90 (sourire) !

La mode occupe une place importante dans votre récit. Une pièce que vous porteriez encore aujourd’hui ? Un fashion faux pas à déclarer ?

Je reporte – avec bonheur – des jeans bien taille haute comme dans Beverly Hills. Quelle joie après des années de taille basse-slim qui vous cisaillent les muffin-tops (c’est comme ça qu’on appelle les bourrelets qui débordent du jean). Des fashion faux pas à déclarer dans les années 90 ? Une tonne ! Les Burlingtons dans les baskets, les Paraboots, les colliers de chien, les pendentifs Peace and love, le gloss Debbie qui colle et brille, les No Name de dix centimètres, les horribles pantalons synthétiques mauves à patte d’éléphant… Je continue ?

Un film qui a marqué votre adolescence ? Un livre ?

Plein ! Mais disons que Dirty Dancing, pour l’éveil des sens des filles de ma génération, ça doit être l’équivalent du clip « Boys, boys, boys » de Sabrina pour les garçons de l’époque.

Le livre qui a beaucoup marqué ma génération, pour son côté sulfureux et si différent de ceux qu’on lisait enfants, c’est Moi, Christiane F., droguée, prostituée…

S’il n’y avait qu’une seule chose à retenir de cette décennie (à l’exception des pots de colle Cléopatra), ce serait…

La liberté…

L’Odeur de la colle en pot, Adèle Bréau, aux Editions JC Lattès